La Cantata dei Mesi e il ciclo del calendario agricolo

Le festività carnevalesche sono tra le più antiche e durature di tutta la tradizione popolare; le loro rappresentazioni hanno subito sostanziali variazioni nel corso dei secoli, ma hanno saputo mantenere il loro carattere di esplosione liberatoria, il cui significato più evidente (che ne rivela la derivazione dai Saturnalia romani) è quello della raffigurazione di un mondo “alla rovescia” e dell’annullamento delle distanze gerarchiche, che nelle società contadine regolavano marcatamente i rapporti umani, cui si aggiunge il senso del risveglio della natura (retaggio delle Calendae di marzo). Dunque, il Carnevale riproduce simbolicamente il significato del Capodanno, laddove celebra la morte dell’inverno e la rigenerazione della primavera. Per questa sua funzione di rinascita cosmica, esso è legato a svariate tradizioni caratterizzate dall’aspetto calendariale, la più nota delle quali è la “Cantata dei Mesi”, che ci rimanda con affetto e nostalgia al folclore del nostro paese, ma che non deve indurci staticamente a considerarla una nostra unica tradizione: si tratta, infatti, di un filone diffusamente conosciuto in Italia, terra-scrigno di usanze variegate e dalle antiche radici.

La “Cantata dei Mesi” è un’allegoria dei mesi dalla funzione bene augurante per il nuovo anno, la cui diffusione raggiunge tutti i centri a vocazione agricola del nostro Paese; ogni comunità conserva i suoi testi e le sue performance, ma tutte prevedono la figura di Capodanno nelle vesti di presentatore e cerimoniere, la maschera di Pulcinella al Sud o Arlecchino al Nord come figura carismatica, la ripetitività del motivo, la raffigurazione di ciascun mese, chiamato a turno ad intonare una canzone di presentazione delle proprie caratteristiche. Le sue origini si fanno risalire ai primi anni del Settecento, ma lo schema del calendario si fonda sul bisogno ben più remoto della coordinata essenziale di tutte le civiltà storiche, il tempo, da poter misurare e padroneggiare, per plasmare di volta in volta i ritmi quotidiani (i tempi del contadino o dell’artigiano) e le scadenze periodiche (il pagamento dei canoni stagionali).

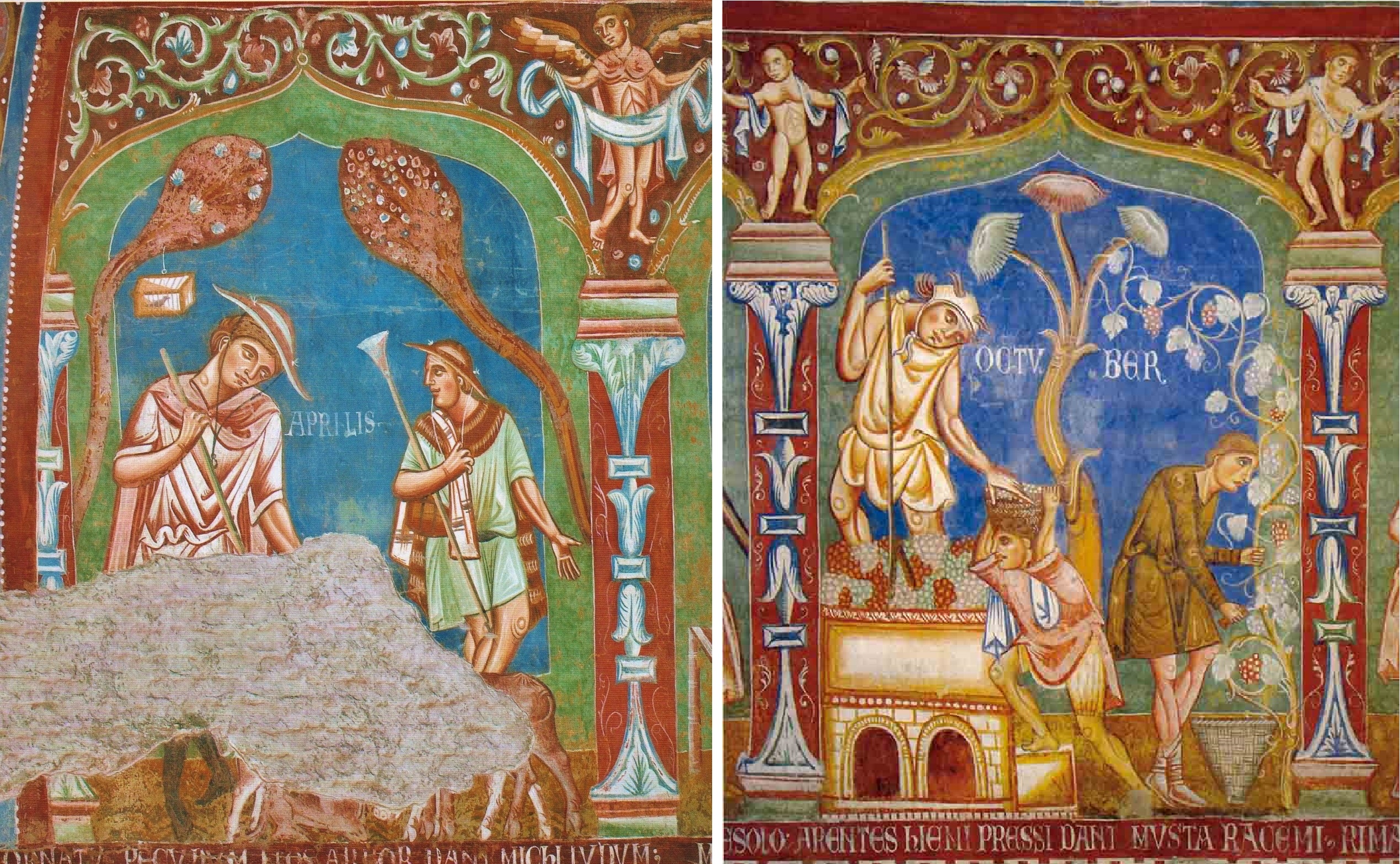

Il Medioevo occidentale deriva lo schema temporale dal calendario giuliano del 46 a.C., giunto alla sua forma definitiva dopo varie modifiche a partire da un originario calendario di 10 mesi iniziante a Marzo, ampliato da Numa Pompilio con l’aggiunta di Gennaio, Febbraio e del mese intercalare “Mercedonio”. La rappresentazione dello svolgimento dell’anno attraverso personificazioni corrispondenti a ognuno dei dodici mesi costituisce un repertorio tematico dei calendari tardo-romani, raffigurati su pavimenti a mosaico, affreschi, miniature, bassorilievi e testimoniato anche dalle fonti letterarie latine (il Cronografo del 354, il De Mensibus di Draconzio, il De Mensibus Romanorum di Beda il Venerabile), che darà luogo nel Medioevo a una tradizione iconografica e poetica. Una frattura ed una trasformazione sono riscontrabili in Occidente all’epoca carolingia, quando si abbandonano le allegorie pagane in favore delle attività agricole considerate tipiche di quel determinato periodo dell’anno: infatti, mentre il calendario romano era illustrato preferibilmente con lo Zodiaco ed emblemi associabili alle festività religiose pagane, lo schema medievale, attraverso la mediazione bizantina, presenta l’innovazione decisiva del tema profano dei Mesi, caratterizzato dall’insistenza sul motivo del lavoro e sul legame con il tempo naturale. La massima diffusione del calendario dei mesi, con la creazione di repertori regionali legati a clima e attività agricole locali, si ha nei secoli XII e XIII, sia nei codici che negli esempi monumentali (scolpiti sui portali o affrescati negli edifici religiosi). Nella letteratura italiana del Due-Trecento si distingue il componimento Disputatio mensium (Disputa dei mesi) del poeta lombardo Bonvesin de la Riva e la Corona dei sonetti dei mesi del poeta toscano Folgòre da San Gimignano, caratterizzati da una messa a fuoco sociale completamente nuova e dal particolare gusto per la descrizione della natura:

D’april vi dono la gentil campagna

tutta fiorita di bell’erba fresca;

fontane d’acqua, che non vi rincresca;

donn’ e donzelle per vostra compagna (…) [dai Sonetti di Folgòre].

Oltre alla finalità pratico-mensurale, ovvero di computo temporale e di “promemoria” delle attività da svolgere, il significato storico-culturale dei cicli dedicati all’illustrazione dei mesi è soprattutto di promozione ideologica: essi costituiscono un documento della rivoluzione agricola e della rivalutazione del lavoro manuale nei secoli centrali del Medioevo. In particolare, l’ubicazione in un contesto fisicamente cristiano (edifici sacri e manoscritti) e la cronologia della diffusione sembrano riflettere una cruciale evoluzione: la Chiesa riconosce la dignità e la funzione dei lavori rurali, prendendo finalmente coscienza del fatto che i contadini sono il pilastro su cui si regge l’intera società del tempo e da cui dipende, molto concretamente, il suo sostentamento.

Il fatto che la “Cantata dei Mesi” si svolga nel periodo di Carnevale è attribuibile al fatto che nel calendario romano l’anno iniziasse a Marzo, dunque la sua esecuzione a fine Febbraio rappresenta un buon auspicio per l’anno imminente; inoltre, la circostanza che la cantata preveda un “Mese Nascosto” può considerarsi una sopravvivenza del mese “Mercedonio”, introdotto per pareggiare gli squilibri con il calendario lunare e poi sostituito da Giulio Cesare con l’anno bisestile. Dall’analisi dei testi, possiamo notare una forte similarità della nostra cantata con le esecuzioni del foggiano (Serracapriola e Poggio Imperiale):

Nemmicu songu de ‘sti pecurari

a caccia-uocci cu’ ri putaturi (…).

Chi lo bestemmia il mese di Gennaio [in blu il testo casalese].

Cèche l’occhie a tutte i pecurale /Vaje è cacc’é occhje èi pequerère

cèche l’occhie a tutte i putature (…)/vaje è cacc’é occhje èi putèture (…).

Chi iastème ‘u mèse de Iennare/E me fàcc chjèmè ‘u mèse de Jennère.

*

E j’ su’ Frebbariegliu curtu curtu /Ije so Febbrarille curte curte.

*

E j’ su’ Marzu cu’ la mia zappetta,

cu’ pane e puorru facciu ru riùnu (…).

Ché facciu ri mutivi de la luna.

Ie so’ Marze che la mia zappètte/ Sònghe Màrze che li mije zèppétte

Zappe e pure li facce li diune (…)/è pèn’e vine fàcc’u dijune (…).

Ca ie faccie i quarte de la lune/ Quanne fàcce ‘u quarte da lune.

*

J’ song’ Aprile cu’ la l’apa sperza,

fioriscon terra e alberi alla luna (…).

Fioriscono montagne e convalloni (…).

E a Maggio dono questo ramaglietto.

Ie so Aprile cu’ ramagliètte/ Sònghe Bbrìle ch’i réme spèrte,

fioriscene ‘i muntagne, valle e vallune (…)/mò’ sciurìscene vèllune, mònte e vèllète (…)‘Bbrile ce fè ‘u rèmègliétte.

*

E j’ so’ Maggio e so’ maggior di tutti,

maggior di tutti so’ de st’alimenti (…)

Puri ‘ri ciucci stann’allegramente.

Ie so’ Maggie chiù maggiore de tutte l’alemènte (…)/Sònghe Màje cchiù ‘rósce de tutte l’èlemènte (…).

Pure li ciucce arragliane allegramente/Pur’i ciucce stànne cuntènte.*

E j’ su’ Giugnu cu’ la mia sarreccia (…).

Si ‘mmani ce l’avesse chella veccia,

ri tagliarìa ru cuogliu cu’ ‘sta sarreccia.

Ie so’ Giugne che la mia sarrechie (…)/Sònghe Giugne c’à fèvecétte (…).

Addò truvarriie ‘na donna vecchie/Ntè bbusànne da fémmenè vécchje

schaffarcele vurriie ‘nta li rècchie/chè se nnò te sture ‘na récchje.

*

E j’ su’ Lugliu cu’ ru carru ruttu,

ru carru l’aggiu ruttu a la maèsa (…).

La vogliu scugnà mo’ ch’è tiemp’asciuttu,

ca’ si ce ciove ce perdu le spese.

Ie so’ Luglie cu’ carre rutte/ Sònghe Luglje ch’u càrre rótte

è rutte lu carre è rutte la maiese (…)/rótte ‘u càrre e rótte ‘a mèjése (…).

Tocche cumpagne miie ca è tempe asciutte/Tòcche cumpagne mì, mò ch’è jè sciutte

Se vè chiove ce perdime i spèse/ch’è se vé è chjòve ce buzzèrème tutt’i spése.*

E j’ su’ Austu cu’ la malatìa,

ru miericu m’ha urdenàta ‘sta sepposta (…).

Pe’ l’ubberienza de la facci’ vosta (…).

Me mangiu ‘na gliaglin’ogni matina.

Ie so’ Auste che la malatie/Sònghe ‘Uste che ‘na mmèlètì,

‘u mèdeche mè urdenate la ialline (…)/‘u mèdeche m’è urdenète ‘na ghèlline (…).

‘U mèdeche mè urdenate na chemposte (…)/M’è urdenète pure ‘na cumpòste (…).

Lecènzie Signore a faccia vostre/Lecénz’è ‘ssegnurì, a faccè vostre.*

J’ su’ Settembre cu’ la ficu moscia

e l’uva muscarella se fenisce (…).

Si cacche vote ce su jutu’all’usciu

pe’ manià percoche j’ me l’allisciu.

Ie so’ Settèmbre che la fichera mosce/Sònghe Settèmbre c’a fiquère mósce,

tutte ‘u moscatelle me fenisce (…)/tutt’u muschètèlle mò ce fenisce (…).

Se l’annata miie va de presce/‘A nnèt mije vè de présce.

De pèrseche e de prechoche me la lisce/Pèrzeche, precóche e méle lisce.*

J’ so’ Nuvembre e so’ semmenatore,

semmenare ce la vogliu ‘sta sementa(…).

Nun la semmènu per me, né per gli uccelli,

ma la semmènu pe’ ‘ste nenne belle.

Ie so’ Nuvèmbre bone sumentatore/Sònghe Nuvèmbre, ‘nu bbóne sumentètóre,

e me vóje fè na bbóne sumentète.

Sumènte ‘nu poche pe mè e pe i vucèll/Nu ‘itt pe’ mé, pe’ l’evucèlle

e n’avete pe’ li fémmene bèlle.

*

(Dicembre) Tengu ‘na ‘otta de vinu ventriscu,

tengu ‘na bella nènna a liettu friscu.

(Ottobre) Mi ha stepà ‘na votte de vine curdèsche/ Voje fè ‘na vótte de vine mmesckète,

mi ha fa ‘na donne che lu lètte frèsche/e ‘na mugghjère pe’ ‘nu lètte frésche.

*

Come si può notare, l’unica differenza testuale riguarda i mesi di Ottobre e Dicembre, che presentano un’inversione; riguardo ai restanti mesi, possiamo osservare come l’iconografia trasmessa dal Medioevo abbia carattere schiettamente stagionale e rustico, pertanto le principali attività agricole tipiche di un clima mediterraneo risultano la precoce potatura a Gennaio, la mietitura a Giugno, la trebbiatura per pressione con cavalli a Luglio, la vendemmia e l’ortofrutticoltura a Settembre e Ottobre, la semina a Novembre e la macellazione del maiale a Dicembre. Aprile è il mese di Venere e della bellezza primaverile, la cui celebrazione risente molto del modello poetico latino; Maggio appare circondato di gioielli e strumenti musicali, emblemi della generale fioritura dei campi e dei prati; il riferimento alla “veccia” contenuto in Giugno potrebbe spiegarsi non come rimando alla Quaresima, come asserito nelle nostre ultime manifestazioni, ma come un residuo di un tema caro alla poesia comico-giocosa del Trecento, quello dell’accanimento contro la donna vecchia, laida e malparliera (abbondante, ad esempio, in Cecco Angiolieri); l’associazione Agosto-malattia, piuttosto che essere interpretata come riferimento alla malaria, come sostenuto in passato, potrebbe invece trovare una spiegazione nelle ricorrenti miniature scultoree del ciclo greco-orientale, dove si può osservare per l’iconografia di Agosto un giovane con la testa reclinata su una mano e con un flabellum, “ventaglio”, nell’altra, a simboleggiare l’arsura del sole agostano che sfianca e rende i lavori in campagna non solo insopportabili, ma anche rischiosi per la salute, soprattutto del capo: tant’è che il nostro mese canta “la capu mia è juta ‘nfarmarìa” ed è rappresentato con la testa fasciata, a simulare un collasso da sole con conseguente disidratazione, per compensare i quali egli intende mangiare in modo iperbolicamente sostanzioso (una gallina al dì!); Dicembre, vecchio infreddolito con sacca e bastone, allegoria dell’inverno, contiene un riferimento al “vino ventrisco” che può essere inteso sia come attributo usato per definire il vino invecchiato, più saporito e prelibato, corrispettivo della succulenta “ventresca”, sia come termine ideato semplicemente dalla necessità metrica di riprodurre una rima con “liettu friscu”, così come si nota anche nelle versioni pugliesi che in suo luogo hanno “curdèsche”, “tardivo” e “mmesckète”, “miscelato”. Infine, la presenza della maschera di Pulcinella, che ha le sue origini nelle Atellanae (farse in dialetto osco di IV sec. a. C., dove questi figurava come ghiottone, chiacchierone e astuto imbroglione), poi istituzionalizzata nel Settecento napoletano fino a diventare protagonista della Commedia dell’Arte, ha qui la funzione di “pazziare nu pocu”, di interloquire e scherzare sia con i Mesi che con gli uditori, incarnando, in tal modo, lo spirito beffardo del Carnevale.

Abbiamo visto, dunque, come i grandi cicli dei mestieri e delle stagioni riescano a farci ritrovare il filo ininterrotto di un genere che arriva fino ai nostri giorni e che accomuna l’intera penisola, sia pure con caratteristiche proprie. Alla fine della manifestazione, ristabilito l’ordine sociale con la conclusiva morte rituale di “Ciaciòne”, in luogo del Carnevale subentra la rappresentazione della moglie, la “Quaraèsema, longa e secca”, in veste di fantoccio di pezza lasciato penzolare dai balconi, come personificazione del ripristino dell’austerità.

Adele Migliozzi